千と千尋の行った町

千尋が迷い込む異界

評判のアニメ「千と千尋の神隠し」には、千尋が迷いこむ異界として、奇怪な街並、建物、インテリアなどが出てくる。パンフレットに載っているインタビューによると、宮崎駿監督は、街並については「『江戸東京たてもの園』のような世界をイメージしました。僕はもともとその頃の擬洋風建物が好きなんです」といっている。そして、「千尋が生活することになる湯屋の従業員宿舎は、昭和20年代にあった工場の寮や、紡績工場の女工たちの部屋をイメージしました。目黒の雅叙園も参考にしています」ともいう。

しかし、宮崎が、「どちらも少し前まで日本にあった風景、建物なのです。そういうちょっと前の建物や町並み、生活といったものを、僕らは忘れてしまっていますね」とまで断定するのは正確ではない。雅叙園のインテリアの悪趣味のかぎりを尽くした装飾過多は、とうてい日本の過去に一般的だったとはいえない。まして湯屋の風景は、それを極端にデフォルメした感がある。また、アニメの街並は、擬洋風建築や看板建築の建ち並んだ大昔の東京の繁華街からはやや距離がある。かつての日本に、これほど異国風まがい(西洋風にしろ中国風にしろ)な建物が集中した町はなかったし、かつての日本にこれほどカラフルな町もなかった。この町は、彼が子ども時代の記憶をゆっくり発酵させ、50年もかけて熟成させた頭のなかの原風景なのだろう。原風景−−あまりに手垢にまみれていて、しかも意味があいまいで、できれば使いたくない言葉だが、他に適語を思いつかない。妥協してこの語を使う。

この虚構の町は、宮崎監督の頭の中では唯一無二のだいじなものだった。実在したかどうかではなく、こうでなくてはイメージが実らない、ストーリーがつくれない、というほどだいじな町だったことはうたがいない。町の風景にこだわる人のようである。「魔女の宅急便」の都会は、ビルの屋根の形や市庁舎のシルエットから、あっストックホルムだ!と思いながら見たが、あとから実際ストックホルムにロケしたと聞いた(アニメのロケとは何と楽しそうな)。「となりのトトロ」は昭和30年代の田園風景の残る郊外の村を扱っていたが、そこでは、都心からあまり遠くないらしいその村の重みは、あの話と不可分だった。

じつは、ぼくは最近の映画などとんと観ないほうで、宮崎作品で観たのは、じつは以上がすべて。あとは初期の「ハイジ」をテレビでのぞいたくらいだが、そういえばあのフランクフルトもよく描いてあったと思い出す。あれもロケの成果だったのだろうが、細部が凝っていて、ドイツにはうるさいぼくも十分楽しんだ記憶がある。

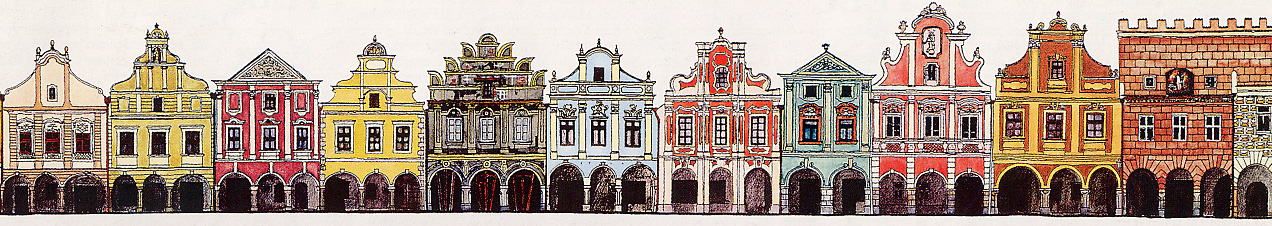

図1 テルチの街並み

連想の街並

千尋の迷いこんだ町から連想した街並が一つある。あまりに遠くて行きにくい場所だから、大仰な連想だといわれそうだけれども、チェコのテルチという町の中心広場である。そこは、地図上ではウィーンとプラーハを結ぶ線上のちょうど真ん中に当たるが、何分交通が不便で、ぼくら色彩調査団の4人は、時間の節約のため、ウィーンから約2万7千円也のタクシーを使った。

初夏のモラビアの野は明るく、むしろ、あまりぱっとしないオーストリアのドナウ川北岸地方よりも豊かさを感じさせる。そして、ひなびたというよりは案外大きな町テルチに着いたはずなのに、水で囲まれているせいか、肝心の中心部になかなか行き着けない思いをした末、突然、カラー写真で見知った街並群のまん真ん中に到着した。

何はともあれ街並を見ていただこう。図1は土産物屋に売っていた手描きの街並図から採った。テーマパークじゃあるまいし、古い町にほんとうにこんな街並あるの?という風景だろう。破風を飾りたてた市民住宅が、そう、百軒近く、ぎっしり広場を囲んでいる。まるでおもちゃのように。ルネッサンス様式といわれているけれども、よそのルネッサンスはこんなにメルヒェン的でも、こんなにコミカルでも、こんなに軽々しくもない。なぜこの地にかぎってこんなものが残ったのか。

14世紀のはじめまで、ここは森だった。テルチの名前は1366年のモラビア地方の登記簿にはじめて出現する。当時のテルチの姿はよくわからないが、まず並みの中世の町だったろうといわれる。ところが1530年の大火で広場の建物の1/3が焼け落ちたのを機に、1550年からこの地の領主になったザッハリアーシュが町を短期間のあいだに現代に残るルネッサンス風のものにつくり替えた。で、広場の呼称は今もザッハリアーシュ広場だ。

領主はイタリア帰りだったから、ここにはイタリアの建築家の手が入っているという説が有力である。市民住宅が、短い期間に、あるマスタープランにのっとって建てられた証拠として、家々の大きさとファサードのあり様がそろっていること、ファサードの基本的装飾法がグラフィート(壁などを傷つけて描かれる「掻き絵」)中心であること、アーケードの天井ヴォールトの塗装画がどれも似ていること、などが挙げられる。図2の左端の市民住宅はとくに名高いもので、一階の腰壁に石が積んであるように見えるのも平面に描かれたグラフィートだ。この写真で、隣り合う二軒の住宅の端の柱が共有されていることがわかろうが、この事実は広場の住宅群が、だれか一人の手によって一気に建てられたという説のもっとも強力な証拠であろう。

そしてファサードがじつに色とりどりだ。ただし、色だけは16世紀のものではない。プラスターの色は、近代以後、彩色が自由になったので、昔の色にはこだわらなくなった。形や材料は昔通りでなくてはいけないが、色については保存を云々するよりも、楽しく行こうよ(節度は必要だが)、というのが西欧文化圏のコンセンサスになっている。市役所で会った人の説明によると、ルネッサンス期のオリジナルの色は白と掻き落としたグレイっぽい茶、18世紀は黄とオレンジと白、19世紀末は緑が主であとは黄(美術館に1895年の色を示す紙模型があったがそうなっていた)、20世紀はじめは色が抑えられぎみだったが最近はカラフル、などとのことだった。ただし、本格的な色彩化は漆喰塗装が進歩した19世紀末からで、その前の19世紀の前半は、中欧はどこも経済事情がわるく、町はきたなく放置されていたが、それは後で話すようにだいじなポイントである。

それにしても、このファサード群はちょっと安っぽい。破風の並ぶファサードは、フランドルやハンザ同盟の諸都市では、石積みや煉瓦積みですごく立派だが、漆喰造となるとなぜこんなに薄っぺらになってしまうのだろう。旅の楽しみということなら最高の目的地の一つに来ているというのに、ぼくらは満足と不満、充実と空虚、真実と虚構などのあいだをさまよう思いだった。

図2 テルチのザッハリアーシュ広場

テルチのマンダラ化

テルチの街並をたくさんの提灯で飾りつけ、日本文字の溢れる看板、貼り紙などで一杯にすると、千尋が神隠しに会った街並になる、というのがぼくの独断的な考えである。アニメの監督のイメージになかった町であることは明らかだから、少なからぬ反論があるだろうが、ぼくの用意している理屈は次のようなことだ。

看板建築の源流がヨーロッパの、街路に向かって切り妻壁を見せる建築にあったことはまちがいない。明治維新の、突風のようにはじまった西欧化の流れのなかで、官も民も西洋風建築の建設に励んだが、さすがに官は「お雇い建築家」を招いて本物をつくったのに対して、民の方は経済力、技術力、文化吸収力のどこから見ても、偽物でがまんするしかなかった。われわれの祖先は、ヨーロッパ各地の切り妻壁を見てまわったにちがいないが、フランドルの立派な石造の破風には指をくわえて眺めるほかはなかったはずだ。しかしヨーロッパでも、少し田舎に行けば、少し安手の切り妻壁がある。ここで田舎とは、テルチでなくてもよいのだが、中欧の内陸部の小さな町々のことである。ヨーロッパでもやや貧しいその辺の地域では、思うように石が使えず、漆喰塗りがふつうになる。そうしたいわば二流の破風を見て、日本人がコレダ!と思ったかどうかは知らないが、それが輸入され、ひとひねりされて看板建築になった(擬洋風建物についても似たような経緯が想像されるが今は省略する)、とぼくは考えている。

ただし、幸か不幸か、江戸末期から明治元年にかけては中欧の景気はわるかった。われわれの祖先の眺めた多くの切り妻壁はよごれ朽ちていて、カラー化どころではなかったのだが、先人たちはそこを学んだ。ある意味で、原色嫌いの日本人が真似するには絶好の状態にあったともいえよう。日本の看板建築があまり色彩化されることなく成った所以である。

そうした看板建築に擬洋風建築が加わって、明治の庶民の街並がつくられたのだが、われわれは、そこに無数の提灯や幟や旗や店名看板や貼り紙をくっつけて、日本化することを忘れなかった。東洋化といってもよい。満艦飾化、あるいはいっそマンダラ化といったらはっきりするかもしれない。出来上がった街並は、明治時代から第二次大戦後に至るまで、この国の商店街を支配したのである。

千尋が異界で出会った町は、上の街並にやや似ている。でもどこかちがう。テルチをマンダラ化した街並に似ているといった方がもっとぴったりだと思う。映画の町はかつて現実の日本にあった町ではないが、日本にあったとしても不思議はないくらいの町だった。歴史はその通りの町をつくらなかったけれども、もし歴史の歯車のどこかが一つくるったら(たとえば、ヨーロッパの漆喰のカラー化がもう30年早くはじまり、明治維新に間に合っていたら)、日本にあっておかしくない町だった。

アニメの異界が、もし昔の日本の商店街そのものだったら、ああいうストーリーは成り立たない。宮崎監督は、意識してか無意識にか、戦後まもなくまで残っていた日本独特の商店街を、わずかにずらして非現実世界にふさわしい原風景をつくり上げた。それは、千尋の神隠しにはどうしても必要な舞台だった。その結果が、ぼくにいわせれば、マンダラ化したテルチになったのだ。